Vademecum per il Giorno del Ricordo - Seconda edizione

VADEMECUM PER IL GIORNO DEL RICORDO

In questa seconda edizione, abbiamo tenuto conto delle osservazioni e richieste che ci sono pervenute nei mesi scorsi.

Ad esempio, ci è stato fatto giustamente notare che la storia della crisi adriatica non comincia nel 1918, perché le conflittualità nazionali erano di più lunga data. Così, abbiamo aggiunto altre tre schede riguardanti I conflitti nazionali, L'irredentismo italiano e L'irredentismo sloveno e croato.

Abbiamo poi riformulato la voce Negazionismo, per articolarla meglio e fare un po' di chiarezza sui correlati termini Riduzionismo e Giustificazionismo.

Nella sezione sulla memoria, abbiamo inserito una nuova scheda per mettere a fuoco il rapporto fra Memoria e storia ed abbiamo ripreso il tema nelle FAQ, per discutere di Memoria condivisa e Percorsi di riconciliazione.

Sempre nelle FAQ, abbiamo affrontato la questione, che ci è stata molte volte proposta, del possibile paragone tra foibe, esodo e Shoah.

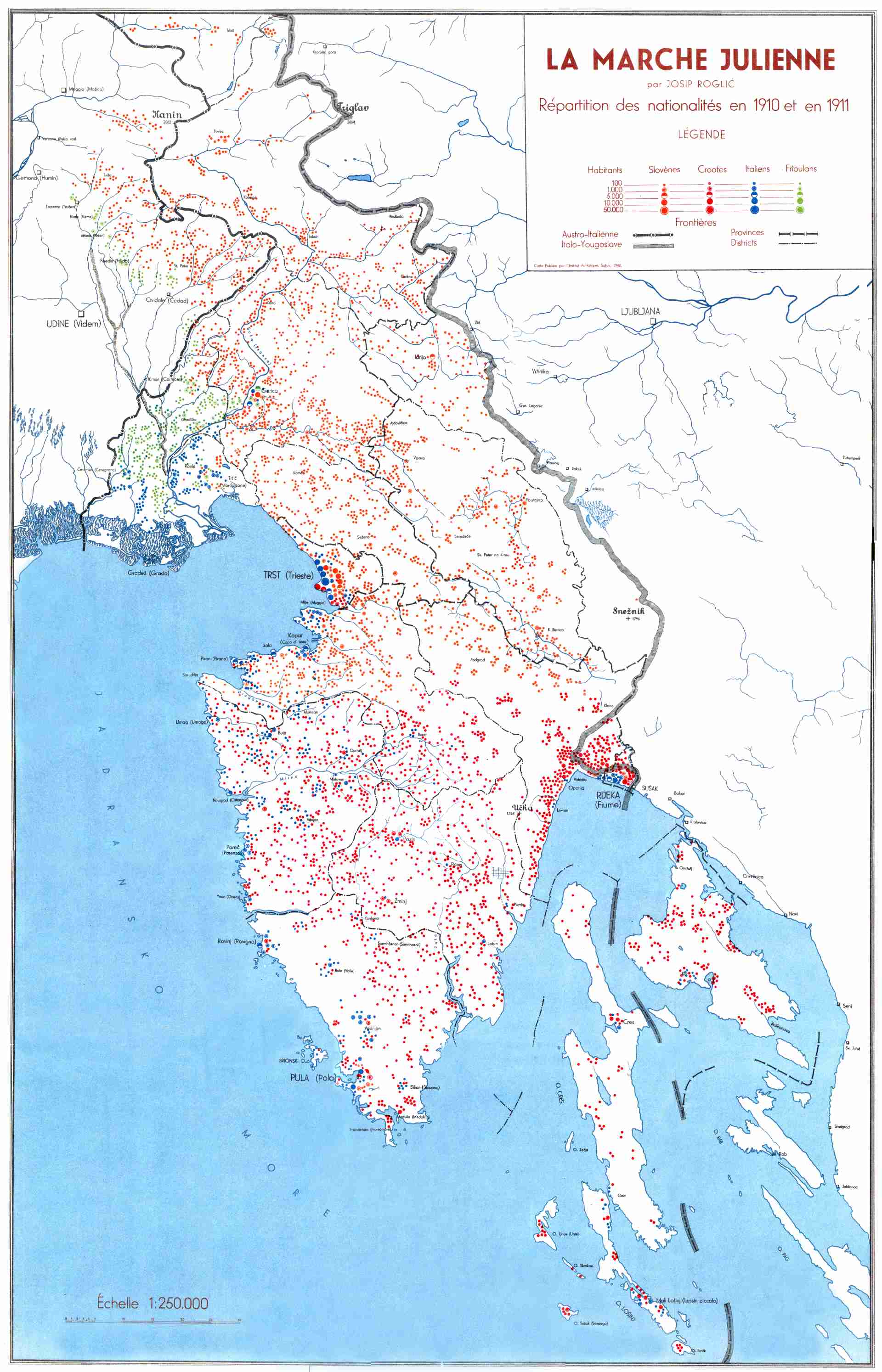

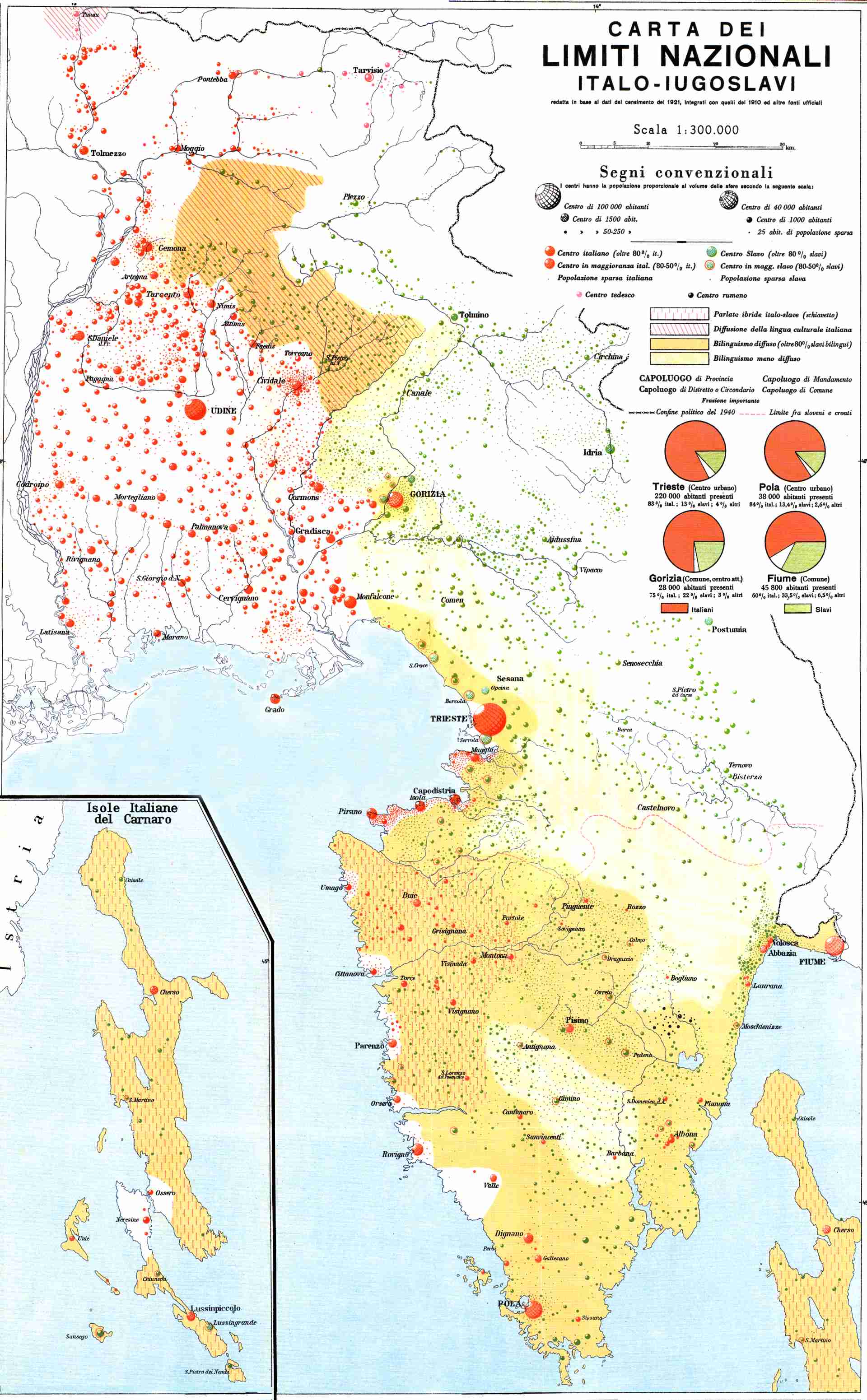

Infine, nella sezione dedicata alle immagini abbiamo cercato di spiegare quali sono sia i limiti che le possibilità di utilizzo didattico delle cosiddette "carte etniche", che tanta fortuna hanno avuto il secolo scorso sia fra gli studiosi che fra i politici dalle varie parti del confine.

Naturalmente, non credo proprio che abbiamo accontentato tutti, né questo del resto è lo scopo del prodotto. La finalità rimane infatti quella della prima edizione: offrire uno strumento di prima consultazione, il più possibile rigoroso anche se sintetico, a quanti (in primo luogo giornalisti, insegnanti, politici) hanno bisogno di un'informazione di base sui temi legati al Giorno del ricordo nell'imminenza del 10 febbraio. Per questo, ci siamo impegnati ad utilizzare un linguaggio il più possibile neutro (le passioni poi, se ritengono, le reitrodurranno gli utenti) ed abbiamo cercato di offrire risposta ai quesiti che più frequentemente ci vengono rivolti da molti anni a questa parte.

Ogni anno, nell’imminenza del 10 febbraio, operatori politici, della comunicazione e della scuola si trovano a dover commentare i passaggi cruciali di una storia obiettivamente complessa come quella della Frontiera adriatica nel ‘900. Nella miriade di voci è difficile trovare informazioni rigorose e sintetiche, mentre abbondano semplificazioni e deformazioni interpretative. Il Vademecum vuole offrire un contributo di chiarezza e praticità di consultazione. Il prodotto è suddiviso in capitoli, in ordine cronologico: questioni generali, fascismo di confine, occupazioni italiane in Jugoslavia, foibe, esodo. Segue poi una sezione dedicata alle domande più frequenti. Ulteriori strumenti sono una bibliografia sintetica, le foto e le mappe storiche, tutte libere da diritti. I testi sono di Gloria Nemec, Raoul Pupo, Fabio Todero e Anna Vinci, le mappe di Franco Cecotti. La cura è di Raoul Pupo. Il testo originale, pubblicato nei primi mesi del 2019, è stato integrato alla fine del medesimo anno in modo da tener conto delle osservazioni e richieste di chiarimento pervenute da parte di alcuni lettori, che qui si ringraziano. Nel testo sono stati inseriti anche alcuni link ad altri prodotti multimediali dell’Irsrec, la cui consultazione può aiutare ad approfondire le tematiche del Vademecum: alcuni sono già attivi, altri lo diventeranno nel corso del 2020.

Il Vademecum non vuol essere un compendio generale di storia delle regioni adriatiche, ma un sussidio specifico dedicato a chi si trova ad occuparsi dei temi maggiormente legati alla celebrazione del Giorno del Ricordo. Non vengono perciò in questa sede affrontati altri problemi di pur fondamentale importanza per la storia di confine, quali l’occupazione nazista ed i movimenti resistenziali, che troveranno posto invece in un Vademecum Resistenza al confine italo-jugoslavo, che verrà attivato nel corso del 2020.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Per leggere la licenza cliccare qui https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it

In particolare con questa licenza:

Tu sei libero di:

Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato

Alle seguenti condizioni:

Attribuzione — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.

NonCommerciale — Non puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali.

Non opere derivate — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire il materiale così modificato.

Divieto di restrizioni aggiuntive — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.

Cliccare qui per il pdf del Vademecum

INDICE

QUESTIONI GENERALI: Frontiera adriatica; Venezia Giulia; Etnia e nazione; Territorio etnico; Italianità adriatica; Questione adriatica; Conflitti nazionali; Irredentismo italiano; Irredentismo sloveno e croato; Pulizia etnica; Negazionismo/Riduzionismo/Giustificazionismo

FASCISMO DI CONFINE: ideologia; squadrismo; bonifica etnica

OCCUPAZIONI ITALIANE IN JUGOSLAVIA: Annessioni italiane; Crimini di guerra italiani

FOIBE: definizione; utilizzi; Foiba di Basovizza; Foibe (simbolico); Foibe istriane; Foibe giuliane; Foibe (quantificazione); Foibe 1945 (Rapporto finale della Commissione storico-culturale italo-slovena); Infoibati

ESODO: definizione; Esodo dei giuliano dalmati (ondate); Esodo dei giuliano dalmati (motivazioni); Esodo dei giuliano-dalmati (strategia delle autorità); Esodo dei giuliano dalmati (Opzioni); Esodo dei giuliano-dalmati (crisi del Cominform); Esodo dei giuliano-dalmati (Controesodo); Esodo dei giuliano dalmati (accoglienza); Esodo dei giuliano dalmati (Italiani rimasti)

QUESTIONE DI TRIESTE: Corsa per Trieste; Crisi di Trieste; Trattato di pace; Territorio Libero di Trieste; Memorandum di Londra

AMNESIE E RICORDI: Memoria e storia; Memorie divise; Dalla sovraesposizione al silenzio; La riscoperta e il ricordo

Nell’autunno del 1943 come furono accolti i tedeschi in Istria?

È vero che gli infoibati vennero gettati negli abissi ancora vivi?

È vero che nelle foibe vennero gettati anche donne e bambini?

Le foibe avevano lo scopo di far fuggire gli italiani dalla Venezia Giulia?

Le foibe furono una “resa dei conti”?

Le foibe furono un atto di genocidio?

Le foibe giuliane furono un atto di “pulizia etnica”?

Le foibe furono una repressione per categorie?

Le foibe furono una repressione per quote?

Le foibe furono la causa dell’esodo?

L’esodo fu indotto dalla propaganda del governo italiano?

L’esodo fu un atto di “pulizia etnica”?

Si possono paragonare le foibe alla Shoah?

Si può paragonare l’esodo alla Shoah?

Riguardo alle città italiane come Zara, Fiume, Pola e Capodistria si può parlare di urbicidio?

A chi è corretto attribuire la colpa della perdita dell’Istria e dell’esodo dei giuliani dalmati?

È possibile puntare ad una memoria condivisa delle genti di frontiera (italiani, sloveni e croati)?

È possibile riconciliare le memorie delle genti di frontiera (italiani, sloveni e croati)?

APPARATO ICONOGRAFICO

Mappe e immagini libere da diritti, possono essere riutilizzate citando la fonte

Cliccare qui per andare alle carte etniche

Cliccare qui per vedere le immagini

É la lunga fascia costiera dell’Adriatico orientale che dal golfo di Trieste scende fino al Montenegro. Si tratta di una zona di sovrapposizione fra periferie: quelle dei mondi latino, germanico e slavo, con alcune presenze ungheresi. Al suo interno sono state tracciate nel tempo molteplici linee di confine. Come in molti altri casi, i numerosi incroci linguistici e culturali hanno reso più ricche di complessità le società di frontiera, ma hanno anche generato forti conflittualità.

Per approfondimenti sul tema si segnalano due approfondimenti metodologici presenti sul sito www.regionestoriafvg.eu, precisamente Che cos'è un confine? e Storia di confini e di cartografie nell’Alto Adriatico

Definizione coniata nel 1863 dal glottologo goriziano Graziadio Isaia Ascoli per offrire un nome alternativo alla provincia austriaca del Litorale. Secondo Ascoli, nell’Italia nord-orientale esisteva una grande regione veneta, accomunata dal dialetto sostanzialmente simile parlato dalle popolazioni ivi residenti (Ascoli si riferiva solo alle popolazioni romanze, non tenendo conto degli slavofoni). Questa macro-regione si poteva a sua volta suddividere in Venezia Euganea, Venezia Tridentina e Venezia Giulia. La teoria delle “tre Venezie” ebbe grande fortuna nella cultura politica italiana e tale terminologia venne adottata per denominare ufficialmente i territori del Tirolo meridionale e del Litorale annessi dopo la prima guerra mondiale. La Venezia Giulia venne a sua volta suddivisa amministrativamente nelle province di Gorizia, Trieste, Pola e Fiume. Dopo la seconda guerra mondiale ed il lungo dopoguerra (vedi la voce Questione Adriatica), all’Italia rimasero solo la parte meridionale della provincia di Gorizia (con il capoluogo e la cittadina di Monfalcone) ed una minima parte di quella di Trieste (con il capoluogo e cinque altri comuni). All’interno della Venezia Giulia si distinguono solitamente il Goriziano (la valle dell’Isonzo), Trieste, il Carso (altipiano retrostante la città) e l’Istria. Nelle culture politiche slovena e croata il termine non esiste, anche se viene tradotto con Julijska Krajina. Le denominazioni più usate sono invece: Primorje (Litorale) per definire tutto il territorio comprendente la valle dell’Isonzo ed i suoi affluenti, nonché il Carso triestino e la costa fino al fiume Dragogna; Istra (Istria), comprendente tutti i territori a sud del fiume medesimo, ora appartenenti alla repubblica di Croazia.

Etnia e nazione non sono sinonimi. Confonderli – come spesso avviene nel linguaggio comune, nell’uso pubblico ed in quello mediatico – può generare gravi fraintendimenti, specie quando si parla della storia adriatica. Per nazione intendiamo una comunità immaginata (cioè i cui membri non si conoscono tutti), in base ad un numero assai variabile di parametri che non sempre si danno assieme ed in alcuni casi sono fra loro contraddittori (lingua, cultura, insediamento storico, ereditarietà, religione, storia comune, valori condivisi, ecc.).

Fra i diversi modelli di nazione, in Europa nel XIX e XX secolo due hanno avuto principale rilevanza. Il modello francese è di tipo volontarista (plebiscito di ogni giorno): si fonda sulla decisione individuale di appartenenza, a prescindere dai fattori naturalistici (ereditarietà, madrelingua). É un modello fortemente inclusivo, che favorisce l’integrazione. Il modello tedesco è di tipo etnicista (sangue e terra): si fonda su criteri naturalistici (ereditarietà), è naturalmente meno inclusivo ed è pensato per favorire la difesa dall’assimilazione a nazioni culturalmente più sviluppate.

Per questi motivi, nell’area adriatica gli italiani hanno storicamente adottato il modello francese, che risponde perfettamente alle esigenze di comunità socialmente e culturalmente sviluppate, dotate di un forte potere di attrazione. La lingua italiana (nella sua versione veneta) e la cultura italiana, assieme ai vantaggi di status legati all’italianizzazione, sono state infatti capaci di assimilare nel corso dei secoli gli apporti provenienti sia dal Mediterraneo orientale che dall’entroterra slavo.

Viceversa, gli slavi hanno adottato la concezione tedesca, che meglio consentiva alle comunità slovene e croate, in genere socialmente e culturalmente sviluppate, di resistere all’assimilazione alla nazione italiana, dapprima culturale e poi anche politica.

Con tale formula gli aderenti ai movimenti nazionali sloveno e croato intendevano il territorio in cui era storicamente insediata un’etnia rurale, a prescindere dal fatto che in esso si trovassero anche centri urbani appartenenti ad altre nazionalità (nella Venezia Giulia, italiani). Il territorio etnico croato comprendeva le intere Istria e Dalmazia, mentre il limite occidentale del territorio etnico sloveno era considerato il fiume Isonzo. Pertanto, tutte le aree ad oriente di tale linea erano rivendicate quali parti integranti della Croazia e della Slovenia, e quindi, nel primo dopoguerra del Regno dei serbi, croati e sloveni (SHS); nel secondo, della Repubblica federativa jugoslava. La categoria di “territorio etnico” ovviamente ha senso solo all’interno di una concezione etnicista della nazione (vedi la voce Etnia e nazione). Nella cultura politica italiana essa non esiste.

É la forma storicamente assunta nel XIX e XX secolo, a seguito del processo di nazionalizzazione, da una presenza italiana di assai più lunga data sulle sponde orientali dell’Adriatico. Connotati tipici di tale presenza secolare, fra loro strettamente connessi, erano soprattutto i seguenti:

1) Il carattere marittimo, in un contesto storico in cui, fin dalla prima antichità, ricchezze, idee, innovazione venivano dal mare.

2) L’inclusività, perché la sua origine era doppia: in parte etnica, vale a dire la continuità con il popolamento romanzo, ben evidente nelle principali città; in parte frutto di integrazione degli apporti provenienti sia dal mare (penisola italica e Mediterraneo orientale) che dall’entroterra.

3) Il carattere urbano, anche questo in continuità con la tradizione prima romana e poi dei comuni medievale italiani, secondo la quale la città è il fulcro di quella che, appunto, viene chiamata vita civile o, più semplicemente, civiltà.

4) Il potere, vale a dire l’egemonia sociale, culturale e politica.

É la competizione per il controllo dell’Adriatico, sviluppatasi dapprima fra Italia e Austria, poi fra Italia e Jugoslava. L’Austria era la dominatrice del mare, grazie al possesso della costa dalmata, frastagliata e ricca di porti, ed alla superiorità della sua flotta mercantile con base a Trieste e Fiume. Dopo la prima guerra mondiale la superiorità passò all’Italia, grazie all’annessione di Trieste, l’Istria, Fiume e Zara, mentre la Jugoslavia, per pur possedeva la Dalmazia, non era dotata di flotte né militari né mercantili competitive. Durante la seconda guerra mondiale l’Italia trasformò la sua superiorità in controllo totale, con l’occupazione della Dalmazia e del Montenegro. Dopo l’8 settembre 1943 la potenza italiana collassò. Nel dopoguerra, perdute Zara, Fiume e l’Istria, l’ultima fase della Questione adriatica fu la Questione di Trieste, cioè il conflitto diplomatico per l’appartenenza statuale del capoluogo giuliano. La Questione si concluse nel 1954 con il Memorandum di Londra, grazie al quale l’Italia riottenne il controllo di Trieste.

I movimenti nazionali, italiano da un lato e sloveno e croato dall’altro, cominciarono a confliggere soprattutto a partire dagli anni ’80 dell’800, come conseguenza dei fenomeni di nazionalizzazione parallela competitiva che interessarono tutti i gruppi linguistici all’interno dell’area asburgica [per approfondimenti si segnalano i seguenti link al sito www.regionestoria.fvg.eu: Il movimento nazionale italiano a Trieste; Il movimento nazionale italiano in Istria; Il movimento nazionale sloveno nel Litorale e Il movimento nazionale croato in Istria]. Nella parte austriaca dell’Impero le nazionalità linguistiche erano infatti riconosciute per legge, ma non era ammessa la loro trasformazione in entità politiche.

I movimenti nazionali erano fra loro diversi per ispirazione (vedi la voce Etnia e nazione), ma condividevano alcuni orientamenti di fondo, come la tendenza all’intolleranza e la concezione secondo la quale il territorio appartiene alla nazione che lo abita. Naturalmente, quando nel medesimo territorio abitano più gruppi nazionali, ne segue il conflitto, alimentato da: pregiudizi; volontà di nazionalizzare le masse, che spesso si trovavano ancora in una condizione di indifferentismo nazionale, legato anche al diffuso bilinguismo dialettale; ricerca spasmodica di determinare maggioranze e minoranze (spesso manipolando i dati); costruzione di narrazioni in cui la nazione preferita viene presentata come residente “da sempre” sul territorio e l’altra come straniera, venuta dopo, importata da poteri ostili.

Come nel resto dell’Impero, il governo di Vienna cercò di bilanciare il monopolio di una nazione a livello locale. Infatti, nel sistema amministrativo asburgico, fortemente decentrato, una minoranza numericamente marginale a livello statale, ma fortemente presente in un territorio ristretto, poteva amministrarsi quasi autonomamente. Nel Litorale (Goriziano, Trieste, Istria) il potere nella società e nella politica era unicamente in mano agli italiani, per ragioni storiche ed economiche. Il governo quindi guardò con favore ed in alcuni casi direttamente sostenne le rivendicazioni slovene e croate, anche perché dopo le tre guerre d’indipendenza diffidava sempre più degli italiani. Le rivendicazioni nazionali slovene e croate si esprimevano invece sempre all’interno della cornice imperiale. A sua volta, l’appoggio delle autorità statali ai movimenti nazionali slavi esacerbò il sentimento nazionale dei patrioti italiani, spingendoli verso l’irredentismo (vedi la voce Irredentismo italiano). Un impulso in tale direzione venne dal “precedente dalmata”. Sino agli anni ’70 dell’800 infatti, egemone nella regione era il partito autonomista, espressione dei ceti urbani, etnicamente misti ma di lingua e cultura italiana. Successivamente invece, l’allargamento del suffragio alle masse rurali e l’appoggio dei rappresentati dello stato asburgico favorirono l’ascesa del movimento nazionale croato, che riuscì ad assicurarsi il controllo della Dieta provinciale e dei principali comuni, con la sola eccezione di Zara. Ne seguì il collasso dell’italianità dalmata. Verso la fine del XIX secolo tra i patrioti italiani si diffuse il timore che la medesima situazione si potesse prima o poi ripetere anche a Trieste ed in Istria, dove peraltro gli italiani erano assai più numerosi.

Dopo la Grande guerra, l’Impero multinazionale fu sostituito da stati nazionali (che sarebbe più corretto chiamare “stati per la nazione”). Di conseguenza, i patrioti della nazione la cui madrepatria aveva ottenuto il controllo della regione poterono schierare tutta la forza dello stato contro i loro avversari. Ciò accadde nel primo dopoguerra a danno degli sloveni e croati, mentre invece nel secondo dopoguerra a danno degli italiani.

Nel 1877 il patriota ed ex garibaldino italiano Matteo Renato Imbriani coniò la formula «terre irredente»: l’aggettivo, tipico della “religione della patria”, indicava le regioni dell’Impero degli Asburgo che ospitavano comunità di italiani ancora separate dalla madre patria, vale a dire il Trentino, la Venezia Giulia e la Dalmazia. Imbriani fondò la Società Pro Italia irredenta la cui presidenza onoraria fu assegnata a Giuseppe Garibaldi. Le radici del movimento ‒ ben presto affiancato dalla massoneria [per un approfondimento si segnala, sul sito www.regionestoriafvg.eu, la voce Massoneria e Irredentismo ‒ affondavano dunque nel terreno del mazzinianesimo e del garibaldinismo. Il termine ebbe pronta diffusione e si estese anche ad altri contesti europei, dove esistevano gruppi nazionali incorporati in contesti statuali diversi, e che desideravano essere uniti allo stato-nazione di riferimento. Per un approfondimento su questa tematica si segnala la voce Irredentismo.

Le aspirazioni degli irredentisti italiani furono tuttavia a lungo osteggiate dal governo di Roma che, sottoscritta la Triplice alleanza, era più interessato all’espansione coloniale che a battersi nuovamente contro l’Austria. L’irredentismo assunse così una dimensione prevalentemente ‒ ma non esclusivamente ‒ culturale e mirò a difendere le tradizioni linguistiche, letterarie e artistiche del gruppo italiano, coltivando i legami con la madre patria. Di qui anche l’importanza delle battaglie sostenute per la difesa della scuola italiana. Non mancarono tuttavia gesti clamorosi, come alcuni attentati eseguiti da gruppi di cospiratori, soprattutto a Trieste. In particolare, il giovane triestino Guglielmo Oberdan (nato Wilhelm Oberdank, madre goriziana slovena e padre proveniente dal Lombardo-Veneto, all'epoca dominio imperiale) progettò di uccidere l’imperatore Francesco Giuseppe e per questo fu condannato a morte (1882), divenendo il “protomartire” dell’irredentismo. Si segnala il progetto "Oberdan tra noi" realizzato dall'Irsml FVG con il contributo del Comune di Trieste e dagli alunni della IV G del Liceo scientifico «G. Oberdan» di Trieste (a. s. 2011-2012).

Mentre nascevano nuove organizzazioni di ispirazione irredentista come la Lega nazionale (1891) e diverse associazioni sportive, il movimento assunse le caratteristiche dei movimenti politici di massa e si avvicinò al nazionalismo. Alla vigilia della Grande guerra, a Trieste si potevano distinguere un “irredentismo culturale” (Scipio Slataper, Giani Stuparich) che voleva fare della città un ponte fra mondo latino, germanico e slavo, ed un irredentismo imperialista (Ruggero Timeus) che assegnava invece a Trieste il ruolo di trampolino per l’espansionismo italiano nell’Europa centrale. A Fiume, irredentista fu soltanto una pattuglia di giovani, mentre la maggior parte degli italiani aderiva al partito autonomista, che si batteva per la difesa dell’identità italiana ma sempre all’interno del Regno di Ungheria, di cui Fiume era Corpo Separato. Per un approfondimento si segnala, sul sito www.regionestoriafvg.eu, la voce Autonomismo fiumano. In Dalmazia gli autonomisti si convertirono all’irredentismo solo allo scoppio della guerra.

Dopo l’entrata in guerra dell’Italia, molti giovani irredentisti, a prescindere dai precedenti orientamenti, si arruolarono nell’esercito italiano, aggiungendo ai rischi di guerra quello di venir giustiziati come traditori se catturati degli austriaci. Fu questo il caso del capodistriano Nazario Sauro, simile a quello del trentino Cesare Battisti. Altri caddero in combattimento come i triestini Guido Brunner, Spiro Xidyas, Scipio Slataper, Carlo Stuparich, Ruggero Timeus, il capodistriano Guido Corsi, il dalmata Francesco Rismondo (che si ritenne a lungo essere stato giustiziato). In Austria le organizzazioni irredentiste vennero sciolte ed i loro esponenti arrestati o internati, mentre le sedi dei circoli e dei giornali irredentisti a Trieste vennero devastati fra il 23 e il 24 maggio 1915. Sull'incendio del Piccolo si rimanda al progetto "Le vie della memoria. Un percorso tra le violenze del Novecento nella Provincia di Trieste", in particolare alla scheda "L'assalto al Piccolo"

L’irredentismo sloveno e croato prese corpo nel primo dopoguerra. Nel periodo asburgico infatti i movimenti nazionali slavi operanti nel Litorale ed in Istria avrebbero preferito la formazione di una compagine degli slavi del sud autonoma, ma all’interno della cornice imperiale asburgica, come già accadeva per l’Ungheria. [Per un approfondimento si segnala, sul sito www.regionestoriafvg.eu, le voci Il movimento nazionale sloveno nel Litorale e Il movimento nazionale croato in Istria]. Dopo il 1918 invece i patrioti sloveni e croati si batterono per l’annessione al Regno dei serbi, croati e sloveni, ma invano. Dopo l’annessione all’Italia, i leader sloveni e croati mostrarono lealismo nei confronti del nuovo stato, anche dopo l'avvento del fascismo; tra l'altro, essi non aderirono all'opposizione legale quando nel 1924 essa si ritirò sull'Aventino in segno di protesta contro il delitto Matteotti. Contemporaneamente, con il sostegno dei servizi segreti jugoslavi si formarono alcuni piccoli nuclei cospirativi sloveni che collaborarono con alcuni militanti dell'organizzazione nazionalista jugoslava ORJUNA, per compiere azioni di sabotaggio lungo il confine. [Per un approfondimento si segnala, sul sito www.regionestoriafvg.eu, la voce TIGR].

Dopo l’avvio della politica snazionalizzatrice, gruppi di giovani ex dirigenti delle organizzazioni nazionaliste slovene e croate si riunirono in clandestinità e costituirono il movimento TIGR (Trst, Istra, Gorica, Rijeka). Il TIGR pubblicò il giornale clandestino “Borba” (lotta) e svolse attività propagandistica e di lotta armata, inizialmente anche in collegamento con la formazione antifascista italiana “Giustizia e libertà”. Quest’ultima cessò la sua collaborazione quando il TIGR esplicitò i suoi obiettivi irredentisti. Vittime delle azioni terroriste furono principalmente slavi considerati collaboratori dello stato italiano e del regime fascista. La prima reazione delle autorità portò nell’ottobre del 1929 alla fucilazione a Pola del croato Vladimir Gortan ed a pesanti condanne per quattro suoi compagni.

Particolare clamore suscitò l’attentato al “Popolo di Trieste” del febbraio 1930, in cui rimase ucciso un redattore. L’organizzazione venne distrutta da una vasta azione repressiva che culminò del processo celebrato a Trieste nel settembre 1930 da parte del Tribunale speciale per la difesa dello stato, che comminò quattro condanne a morte. Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir Miloš e Alojz Valenčič furono fucilati al poligono di Basovizza. Su questo tema si rimanda al progetto "Le vie della memoria", in particolare alla scheda "I fucilati di Basovizza".

Il movimento clandestino si riformò negli anni successivi, questa volta anche con l’appoggio del partito comunista d’Italia. Alla fine degli anni ’30, quando cominciarono a spirare venti di guerra, il TIGR iniziò a collaborare, oltre che con i servizi segreti jugoslavi, anche con quelli britannici. L’organizzazione fu definitivamente smantellata nel 1941. Nel dicembre il secondo processo del Tribunale speciale a Trieste comminò nove condanne a morte, di cui cinque eseguite: Pinko Tomažič, Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos e Ivan Vadnal, fucilati al poligono di Opicina.

L'espressione «pulizia etnica» è entrata nell'uso comune negli anni ’90 del XX secolo, diffusa dai mass-media, che hanno tradotto l'espressione serbocroata etničko čišćenje usata dai mass-media locali in riferimento ai massacri in corso durante le guerre jugoslave. Il termine “pulizia” richiama un campo semantico assai diffuso nel linguaggio della biopolitica del ‘900 (le “pulizie” naziste dagli ebrei, le “purghe” staliniane) che rimandano ad una concezione della comunità come organismo vivente che va depurato dagli elementi infetti (su base etnica, razziale, di classe). Il termine “etnico” rimanda invece alla concezione etnicista della nazione adottata dai movimenti nazionali slavi. Pertanto, tale aggettivo non può venir applicato a comunità nazionali che si definiscono su basi non etniche, come gli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia. In tali casi è preferibile far riferimento ai processi di “semplificazione nazionale” che hanno interessato tutta l’Europa centro-orientale nel ‘900.

Negazionismo/Riduzionismo/Giustificazionismo

Si tratta di termini molto diffusi, non sempre a proposito.

Nell’ambito storico, per Negazionismo s’intende l’atteggiamento di negazione pregiudiziale di eventi la cui realtà è considerata inaccettabile alla luce delle proprie convinzioni. Il termine è normalmente riferito alla Shoah e ad altri genocidi. Fermo restando che nelle terre adriatiche fenomeni di tipo genocidario non ve furono – se non appunto le ricadute locali della Shoah – alcuni aspetti dell’approccio negazionista sono stati applicati anche ad altre vicende, quali le foibe (qui intese come stragi) e l’esodo (qui inteso quale spostamento forzato di una popolazione autoctona), tanto da presentarli quali meri frutti della propaganda italiana. Tale approccio consiste nell’adozione di un metodo ipercritico che, partendo dalla normale critica delle fonti, finisce per negare credibilità a tutte quelle che contraddicono l’interpretazione preferita. Spesso il negazionismo parte dall’individuazione di errori puntuali effettivamente presenti nelle testimonianze, per inficiarne la validità complessiva; ovvero, muove dalla denuncia di esagerazioni, deformazioni, manipolazioni e strumentalizzazioni compiute nella presentazione dei fatti, per giungere a smentire l’esistenza degli avvenimenti stessi. Ad esempio, partendo dalla critica di evidenti esagerazioni nella quantificazione delle stragi delle foibe (10, 20mila morti) si può in tal modo arrivare a negare che le stragi siano effettivamente avvenute. Altre tecniche consistono nel mettere in dubbio la credibilità dei testimoni in base alle loro appartenenze e/o nel decontestualizzare le testimonianze.

Quella di Riduzionismo è una categoria dai contorni più sfuggenti. In termini generali, può riguardare il tentativo di ridurre artificiosamente la portata di fenomeni sgraditi, operando vuoi sul piano numerico che su quello del loro significato. Nel primo caso, tipica è l’adozione di stime le più basse possibili quando si tratta di quantificare le vittime di stragi, deportazioni, espulsioni di massa, laddove lo stato delle fonti non consenta calcoli precisi ed incontrovertibili. Nel secondo caso, un buon esempio, relativo alle stragi delle foibe, consiste nel concentrare l’attenzione sulle motivazioni individuali delle singole uccisioni, in modo da occultare il fatto che esse facevano parte di un disegno repressivo organizzato. Per quanto riguarda l’esodo, un caso da manuale di approccio riduzionista si ha nel rifiuto di considerare le motivazioni politiche, in risposta ai comportamenti delle autorità jugoslave, come una delle componenti fondamentali del fenomeno, che viene in tal modo “ridotto” ad una normale migrazione economica ovvero alla conseguenza della propaganda italiana.

Di fatto riduzionista, anche se contro le intenzioni di chi la usa, è la definizione di "pulizia etnica" riferita all'esodo dei giuliano - dalmati. Infatti il fenomeno non riguardo' solo i cittadini di origine etnica italica, ma tutti quelli di sentimenti italiani.

Spesso al riduzionismo si accompagna un atteggiamento giustificazionista, rispetto al quale è necessario un chiarimento di fondo. E’ assolutamente normale ed assai utile, nella ricerca e nella ricostruzione storica, assumere i punti di vista dei diversi attori, in modo da capire meglio le motivazioni e le logiche che li hanno mossi. Comprendere, ovviamente, non significa affatto di per sé giustificare: ad esempio, studiare dall’interno i meccanismi che resero possibile la Shoah non significa essere nazisti e, allo stesso modo, analizzare dall’interno i presupposti, gli obiettivi e i metodi dell’ondata repressiva del maggio 1945 nella Venezia Giulia, non vuol dire affatto condividerli. Giustificazionismo invece vuol dire immedesimarsi nella visione di uno dei soggetti storici, al punto da approvare senza riserve tutte le sue azioni. Una tipica lettura giustificazionista è quella che vede nelle foibe soltanto una legittima reazione alle violenze fasciste e/o un’altrettanto legittima violenza rivoluzionaria contro i nemici di classe. Nella medesima direzione va il tentativo compiuto in sede interpretativa, di rovesciare sulle vittime l’onere della prova della loro innocenza, così come avveniva nei procedimenti sommari.

Grande attenzione peraltro, va posta a non considerare semplicisticamente come negazionismo/riduzionismo/giustificazionismo, tutti gli atteggiamenti di critica nei confronti di interpretazioni consolidate, specie se queste sono maturate nell’ambito polemico-politico piuttosto che scientifico, perché la messa in discussione delle precedenti letture del passato rientra nella normale pratica della ricerca, così come la presa di distanza dalle semplificazioni diffuse nell’uso pubblico della storia..

Fascismo di confine (ideologia)

«Fascismo di confine» è la definizione che il nuovo movimento (trasformatosi poi in partito) scelse fin dal 1919 per sottolineare la sua specifica identità in relazione alla realtà locale (il Friuli e soprattutto la Venezia Giulia) e nazionale. Si delineò molto velocemente l’immagine e il mito del confine come «barriera» invalicabile e, nello stesso tempo, come bastione da cui proiettarsi verso l’Europa Sud – Orientale, segnatamente verso il Regno dei serbi, croati e sloveni (SHS), appena sorto. A Trieste fu precoce, rispetto ad altre zone d’Italia, la nascita del fascio (3 aprile del 1919) e fu presto organizzata la sua violenta forza d’urto. Alle sue origini vi era un insieme disordinato di gruppi diversi e di idee non ben delineate: dalle urla rabbiose contro la «vittoria mutilata», al grido di vendetta per i troppi morti e le troppe sofferenze provocate dalla guerra, alle promesse di giustizia sociale e di rinnovamento politico contro le istituzioni rappresentative e associative della fragile democrazia liberale. Un forte nesso di aggregazione venne costituito da alcuni precisi elementi: il nemico esterno, gli «slavi» del Regno SHS; il nemico interno e cioè gli «slavi» presenti nell’area, contro cui la tradizione nazionalista si era ben allenata nel passato; l’evidente incapacità delle nuove autorità italiane (salvo rare e deboli eccezioni) di capire in quale mondo fossero state delegate a governare. Il movimento di ribellione sociale guidato dai sindacati e dal partito socialista si presentava, a sua volta, come il primo contendente dello scontro diretto e violento che si aprì nelle piazze e nei quartieri operai.

Fascismo di confine (squadrismo)

A Trieste «le squadre volontarie di difesa cittadina» sorsero nel maggio del 1920, per raggiungere ben presto una forte potenzialità d’azione, sotto la guida di Francesco Giunta, destinato ad una importante carriera durante il ventennio fascista, ma giunto a Trieste nelle vesti di avvocato e soprattutto di ex ufficiale dell’esercito, all’interno di quegli uffici ITO (Uffici Informazioni Truppe Operanti) che ebbero un ruolo essenziale nell’orientare l’opinione delle autorità italiane sulla realtà sociale e politica dei territori appena occupati dopo il crollo dell’Impero austro ungarico.

Nel marasma del primo dopoguerra, Francesco Giunta, emulo di D’Annunzio, organizzò le squadre per combattere quella che veniva definita «l’Antinazione» (sloveni, croati e socialisti). Si trattava di circa 156 soggetti molto attivi nella sola Trieste, tenendo conto che nel 1921 la Federazione fascista di Trieste contava 14.756 iscritti. Erano uomini – ragazzi, spesso sono legati tra loro da vincoli di parentela (cugini, fratelli, padri e figli), che proiettavano la loro aggressività dalle famiglie verso l’esterno, ma che altrettanto spesso provenivano dall’esperienza fiumana e dalla disperata fuga dalle loro terre d’origine (dal Centro e dal Sud Italia) in cerca di fortuna e di lavoro. In poco tempo l’idea della «squadra» si consolidò attraverso le sanguinose spedizioni verso le campagne abitate prevalentemente da sloveni e da croati o in altre zone della regione, mentre le autorità politiche e militari rifuggivano da azioni decise di contrasto. Il legame interno era poi esibito dalla divisa comune (la camicia nera), dal cameratismo audace che evocava il ricordo della guerra e da atteggiamenti e comportamenti che rifiutavano l’immagine dell’uomo disorientato e ferito, imponendo quella del «maschio» sano e invincibile.

Il collante principale fu, tuttavia, la violenza, fonte di esaltazione e di complice ricatto. Il 13 luglio 1920, l’incendio del Narodni Dom, il più moderno e importante centro culturale delle organizzazioni slave della città, segnò il trionfo dello squadrismo fascista e del capo carismatico Francesco Giunta, che in quell’azione ripose l’essenza del fascismo di confine, mentre le autorità civili e militari rimanevano a guardare, senza opporre alcuna forma di contrasto. Nel disordine violento delle squadre, infatti, intravvedevano, la possibilità di ristabilire l’ordine che esse non erano capaci di imporre con i mezzi della tradizione liberale, mentre, al loro interno, non mancavano forme di complicità e di condivisione rispetto al nuovo soggetto politico. [Su questo tema si rimanda al progetto "Le vie della memoria" in particolare alla scheda "Il rogo del Narodni Dom"].

Nel disordine violento delle squadre, infatti, intravvedevano, la possibilità di ristabilire l’ordine che esse non erano capaci di imporre con i mezzi della tradizione liberale, mentre, al loro interno, non mancavano forme di complicità e di condivisione rispetto al nuovo soggetto politico.

Fascismo di confine (bonifica etnica)

Una delle fonti principali d’ispirazione del fascismo di confine fu senz’altro rappresentata dal nazionalismo: il tema dell’antislavismo si annidava quindi nel cuore del nuovo movimento e poi del PNF, provocando una serie di provvedimenti legislativi tendenti ad escludere una parte importante della popolazione slovena e croata della regione dalla partecipazione alla vita pubblica. L’italianizzazione dei cognomi, la riscrittura della toponomastica, la subitanea persecuzione del clero «slavo», la chiusura delle scuole slovene e croate nonché di tutte le associazioni e partiti che a quel mondo si riferivano, rappresentavano tuttavia solo una parte (certo la più vistosa) di scelte di snazionalizzazione, che crearono divisioni profonde all’interno di una comunità che, nonostante gli attacchi del nazionalismo del primo Novecento, aveva trovato forme di mediazione significative: matrimoni misti, affari in comune, mescolanze culturali non erano affatto fenomeni rari. Il fascismo di confine, anche attraverso provvedimenti di polizia molto pesanti (la vigilanza puntigliosa, le denunce, il confino, il deferimento presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato), tentò di cancellare l’identità di coloro che venivano considerati, secondo una definizione ricorrente, «gli infedeli»: il regime fascista, non diversamente di quanto accade per il resto della popolazione italiana, chiedeva loro supina obbedienza. Nel caso degli sloveni e dei croati presenti nell’area era tuttavia incombente la minaccia di essere accusati di terrorismo, sostenuto dal nemico slavo al confine. La propaganda e il disprezzo verso la popolazione slovena e croata, considerata di civiltà inferiore, si univa spesso a forme di allettamento soprattutto sul piano dell’assistenza verso i più disagiati. Il totalitarismo fascista, puntando alla ridefinizione del corpo nazionale sotto le sue esclusive insegne, seguì, infatti, molte strade: l’adescamento (e la «conversione») «dei diversi» fu una di queste.

Che l’operazione di «bonifica etnica» fosse riuscita non si può dire, poiché la popolazione, nelle chiese e nelle case, continuò in buona misura a preservare la propria identità, opponendo una resistenza tenace che spesso si trasformava in aperta opposizione antifascista. «Brutale e fiacca» è stata definita quella scelta di snazionalizzazione tanto esaltata dalla propaganda: un censimento riservato del 1939 per tutta la Venezia Giulia, impostato secondo i criteri della lingua d’uso, mostrò alle autorità competenti la solidità della presenza «allogena», ben poco scalfita, rispetto al 1921, nella sua consistenza numerica (circa 395.000 alloglotti presenti su una popolazione di un 1.000.000 unità), nonostante anche una forte emigrazione (molte decina di miglia di unità, stime più precise sono impossibili). Tuttavia, il gioco mortale innescato dal disprezzo e dall’odio che si colora di razzismo non avrà termine. A lungo, anche dopo la caduta del fascismo, sarà destinato a lacerare le terre di confine.

OCCUPAZIONI ITALIANE IN JUGOSLAVIA

A seguito dell’aggressione alla Jugoslavia dell’aprile 1941 da parte delle truppe dell’Asse, seguita da una rapida vittoria tedesca, il Paese balcanico venne diviso fra i vincitori. La Serbia rimase formalmente indipendente sotto controllo germanico, ma grandemente ridimensionata, avendo perso territori a favore dell’Ungheria e della Bulgaria. La Croazia venne costituita in stato indipendente, retto dal regime fascista degli ustascia (già movimento terrorista finanziato dall’Italia) con a capo Ante Pavelić; comprendeva anche la Bosnia-Erzegovina, ma non la Dalmazia, annessa all’Italia. Il Montenegro venne staccato dalla Serbia, perse il Kossovo a vantaggio dell’Albania e venne controllato dall’Italia. La Slovenia perse alcuni territori a vantaggio dell’Ungheria e venne divisa fra la Germania e l’Italia (provincia di Lubiana).

La Croazia era considerata uno stato alleato della Germania e dell’Italia, ma il suo territorio rimase occupato sia da tedeschi che italiani, per garantire l’ordine pubblico. Infatti, la dura politica antiserba del regime scatenò la ribellione armata dei serbi. Inoltre, dopo l’attacco tedesco all’Unione Sovietica del 1941, in quasi tutta la ex Jugoslavia cominciò ad agire un movimento partigiano a guida comunista.

Nei territori occupati le truppe italiane tennero comportamenti contradittori. In genere protessero la popolazione serba là dove essa era minacciata dalle persecuzioni ustascia. Inoltre, si rifiutarono di consegnare gli ebrei ai tedeschi e li posero al sicuro sull’isola dalmata di Arbe.

Invece, nelle zone in cui era attivo il movimento partigiano adottarono pratiche repressive estreme. Gli ordini impartiti, fra cui la circolare 3C del generale Roatta del marzo 1942, configuravano una vera e propria «guerra ai civili». Le azioni antiguerriglia prevedevano arresti, prese di ostaggi, fucilazione degli ostaggi medesimi, distruzione dei paesi, uccisione degli uomini e deportazione di donne e bambini. In particolare, nelle zone in cui l’esercito italiano non riusciva a venire a capo della ribellione, provvide a svuotare il territorio con la deportazione in massa della popolazione.

I deportati furono alcune decine di migliaia, reclusi in un gran numero di campi collocati sulle isole dalmate e nella penisola italiana. I più famigerati furono quelli di Gonars in Friuli e dell’isola di Arbe. Qui la mortalità fu assai elevata per le pessime condizioni igieniche ed abitative e la sistematica sottonutrizione.

A partire dal 1942 le azioni partigiane cominciarono ad interessare anche le province giuliane di Fiume, Trieste e Gorizia. Anche qui pertanto le autorità italiane adottarono le medesime pratiche repressive. Va segnalata ad esempio la strage compiuta nel luglio 1942 nel paese di Podhum, nei pressi di Fiume, in cui vennero uccisa una novantina di persone, cioè tutti i maschi adulti del villaggio. Sempre nel 1942 venne costituito l’Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, specificatamente dedicato alla lotta antipartigiana mediante l’infiltrazione e la tortura.

Termine utilizzato dalle popolazioni di lingua italiana derivante dal latino fovea (fossa, buca, ma anche antro e spelonca). Indica profonde cavità carsiche con ingresso verticale, a pozzo. Il termine speleologico equivalente è “abisso”. L’imboccatura può essere larga da pochi decimetri a parecchi metri e il pozzo può sprofondare per alcune decine di metri, anche con più salti. Un esempio tipico è la “Grotta Plutone” (59/23VG), che ha un pozzo d’accesso profondo 112 m con l’imboccatura di circa 10 metri di diametro. Nel solo Carso triestino e goriziano si trovano più di un centinaio di cavità di questo tipo e numerose altre si aprono nei terreni carsici in Slovenia e Croazia.

Storicamente, le foibe sono state utilizzate episodicamente come depositi di materiali di scarto. Durante la seconda guerra mondiale ed il dopoguerra, sono state intensivamente adoperate per far sparire i cadaveri di caduti in combattimento e/o vittime di eccidi, data la difficoltà di scavare fosse comuni nel terreno roccioso. Tale uso in Croazia è attestato fin dal 1941. Nella Venezia Giulia sono state adoperate allo stesso modo nell’autunno del 1943 (particolarmente nota la foiba di Vines, in Istria) e nella primavera/estate del 1945 (note la foiba Plutone, vicino Trieste; le foibe di Gargaro e Zavni in provincia di Gorizia; la foiba di Costrena nei pressi di Fiume).

Medesimo utilizzo hanno avuto cavità minerarie, con le quali spesso le foibe vengono confuse nel linguaggio corrente. Particolarmente note sono la Huda Jama nella zona di Laško in Slovenia e nella Venezia Giulia il pozzo della miniera di Basovizza, solitamente chiamato foiba di Basovizza.

In realtà non si tratta di una foiba (abisso carsico), bensì di una cavità mineraria (pozzo della miniera), di grandi dimensioni (larga una decina di metri, profonda più di 250). Nella prima decade di maggio del 1945 venne probabilmente utilizzata per gettarvi le salme di diverse centinaia di prigionieri italiani fucilati nei pressi. Testimonianze concordi parlano dei processi sommari tenuti nell’arco di un paio di giornate a carico di alcune centinaia di uomini arrestati a Trieste, pare in massima parte membri della Questura. Ai processi seguirono le fucilazioni collettive e l’occultamento dei cadaveri nel pozzo e forse anche in alcune altre foibe vicine. Nell’abisso vennero gettati anche i resti della battaglia svoltasi pochi giorni prima nel vicino paese di Basovizza, alle porte di Trieste, fra truppe tedesche e jugoslave, nonché altri materiali. [Su questo tema si rimanda al progetto "Le vie della memoria" in particolare alla scheda "La foiba di Basovizza"].

I recuperi delle salme tentati dalle autorità anglo-americane non ebbero esito, per difficoltà tecniche legate soprattutto alla presenza di munizioni inesplose. In assenza di riscontri obiettivi, ancora nell’estate del 1945 un giornalista italiano, considerata la massa di detriti presenti nel pozzo, la cui profondità era nota, ipotizzò che entro la foiba avrebbero potuto trovare posto fino a 1.500 cadaveri. Una simile ipotesi, da parte dei media del tempo e nell’ambito della lotta politica assai vivace in quegli anni, si trasformò ben presto nell’affermazione che a Basovizza erano stati infoibati 1.500 italiani. Tale convinzione si è poi consolidata nella memoria e nell’uso pubblico e viene ancor oggi spesso ripetuta senza alcun vaglio critico.

Il pozzo della miniera di Basovizza è divenuto nel tempo il luogo simbolo di tutte le foibe. Costituisce a tutt’oggi la sede privilegiata di cerimonie commemorative e patriottiche. Utilizzato negli anni ’50 come discarica di materiali inerti, è stato successivamente chiuso con una lastra di pietra, proclamato nel 1992 monumento nazionale e nel 2007 oggetto di un nuovo intervento di monumentalizzazione, che ha comportato anche la realizzazione di un centro visite.

Termine correntemente usato per indicare le stragi dell’autunno 1943 in Istria e del maggio 1945 in tutta la Venezia Giulia per opera del movimento di liberazione jugoslavo (autunno 1943) e dello stato jugoslavo (primavera 1945), occasioni nelle quali i corpi delle vittime vennero spesso gettati nelle foibe, di solito dopo fucilazione collettiva. L’uso di tale terminologia può essere fonte di equivoci. Molte delle vittime infatti non furono uccise subito dopo l’arresto, ma condotte in prigionia e morirono nei campi, per gli stenti e le angherie. Di molti altri arrestati si è persa ogni traccia rimasero nella categoria dei dispersi (ma non degli infoibati veri e propri). Non vi è quindi alcuna corrispondenza fra il numero degli esumati (gli infoibati veri e propri) e quello complessivo delle vittime.

Definizione correntemente usata per indicare le stragi dell’autunno 1943 in Istria. Dopo la capitolazione italiana dell’8 settembre, per poco più di un mese la penisola istriana cadde per la maggior parte sotto il controllo del movimento di liberazione croato (jugoslavo), che vi applicò le pratiche di lotta correntemente adottate nel corso della lotta di liberazione / guerra civile / rivoluzione in Jugoslavia. Tali pratiche prevedevano nelle zone anche solo temporaneamente liberate, l’immediata eliminazione dei «nemici del popolo». Questa era una categoria di origine bolscevica e staliniana estremamente flessibile, che nel caso dell’Istria riguardava alcuni segmenti di classe dirigente italiana particolarmente invisi ai partigiani, per il loro ruolo svolto nel regime fascista (gerarchi, squadristi), nelle istituzioni (podestà, segretari comunali) e nella società locale (possidenti terrieri, commercianti ed artigiani accusati di strozzinaggio) o comunque ritenuti pericolosi per il nuovo potere.

Le nuove autorità organizzarono gli arresti, la concentrazione dei prigionieri in alcune località specifiche, come Pisino, i processi sommari e le conseguenti fucilazioni collettive, seguite dall’occultamento dei cadaveri nelle foibe o in cavità minerarie. Si trattò quindi di una violenza dall’alto, programmata e gestita dai quadri del movimento di liberazione croato (jugoslavo). Peraltro, essa fu gestita in un clima di grande confusione, segnato da forme di ribellismo dei contadini croati, nel quale trovarono spazio estremismo nazionale, conflitti d’interesse locali, motivazioni personali e criminali, come nel caso di alcuni stupri seguiti da uccisioni, fra i quali assai noto quello di Norma Cossetto.

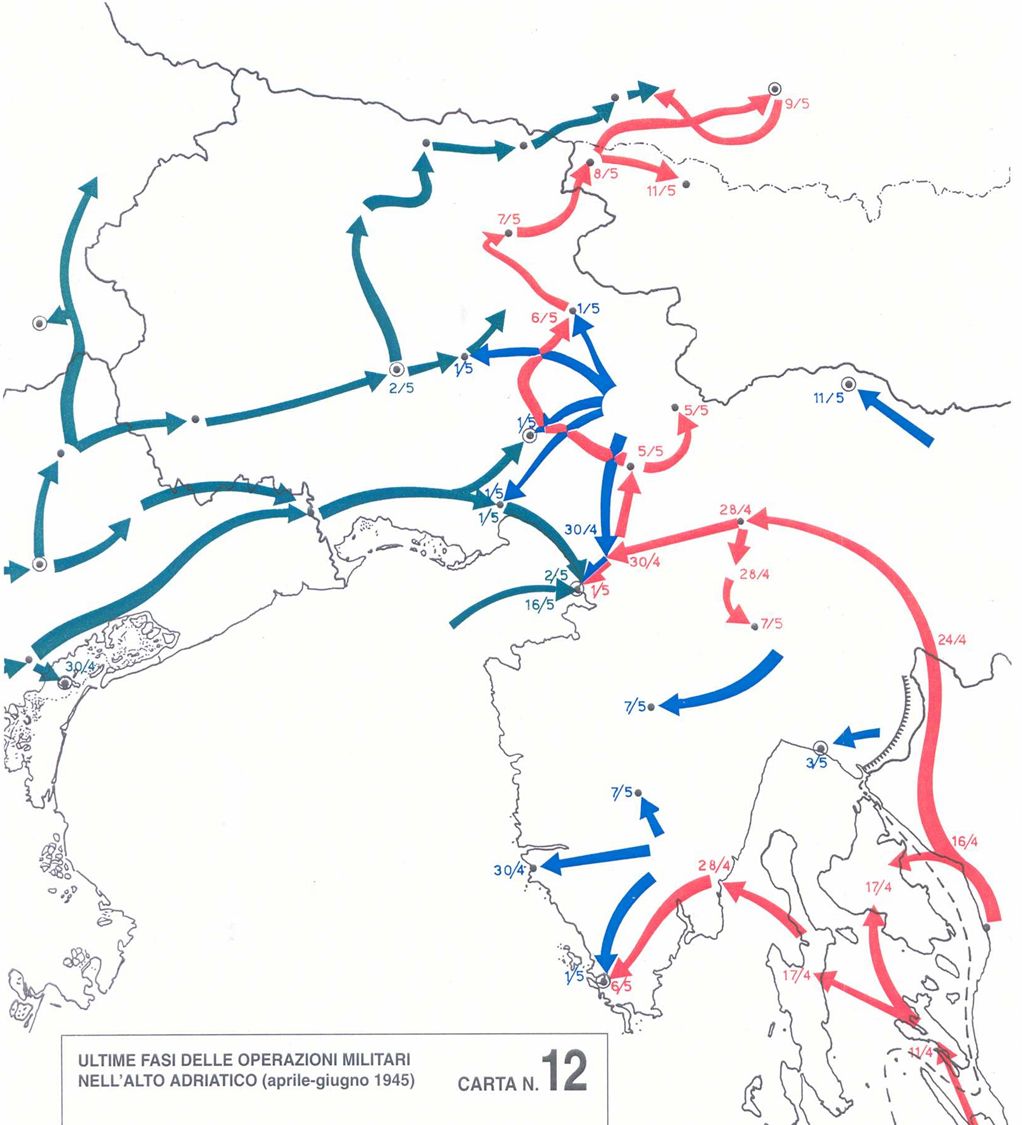

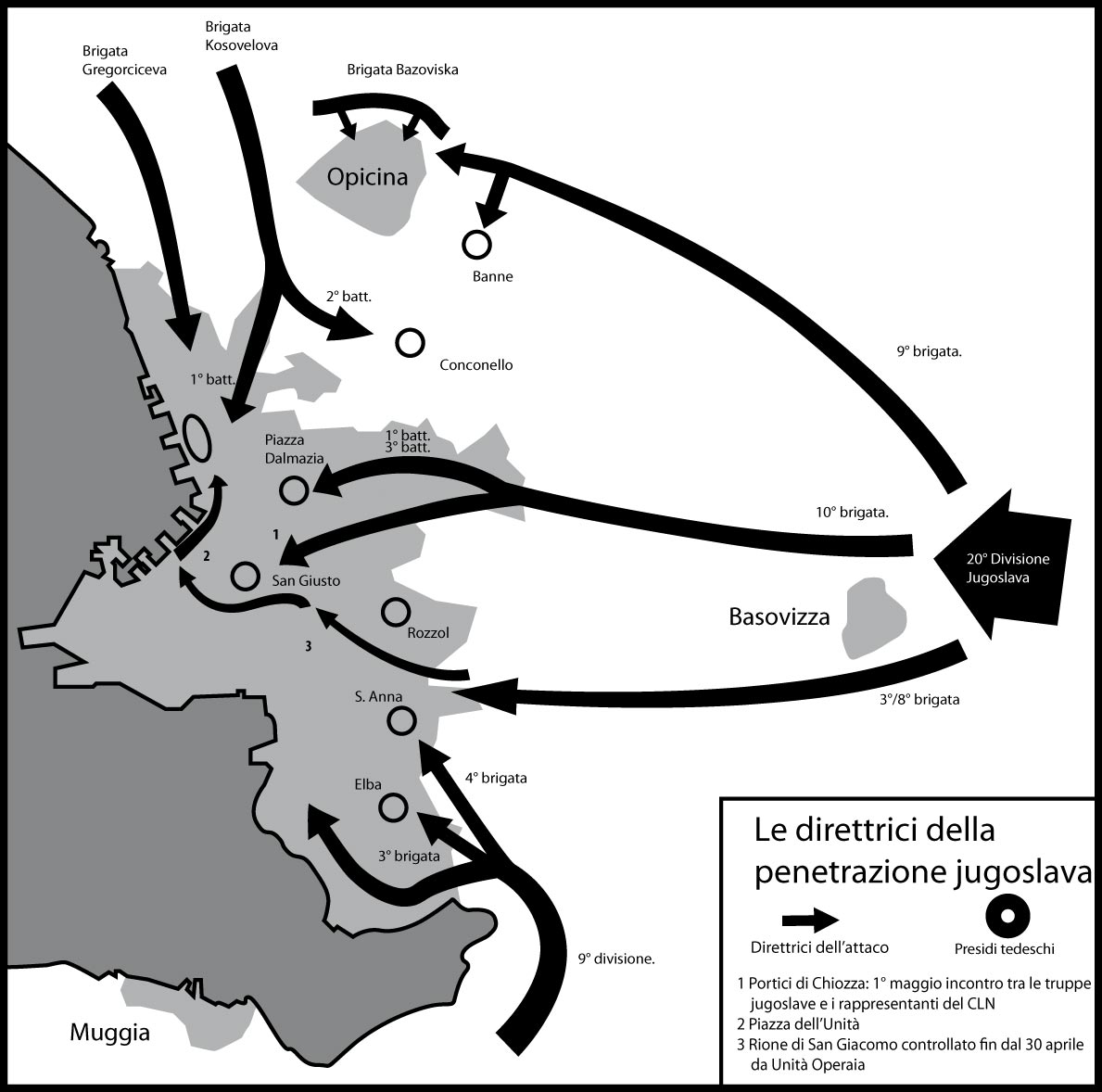

Definizione correntemente usata per indicare le stragi del maggio 1945 nella Venezia Giulia. Dopo il 1o maggio tutta la regione venne occupata dalle truppe jugoslave, che vi rimasero fino al 9 giugno, data dopo la quale si ritirarono ad est della linea Morgan, mentre ad ovest della linea medesima fu instaurata un’amministrazione militare anglo-americana. Durante l’occupazione si verificò l’estensione alla Venezia Giulia delle pratiche repressive tipiche della presa del potere in Jugoslavia da parte del fronte di liberazione a guida comunista. [Su questo tema si rimanda al progetto "Le vie della memoria" in particolare alla scheda "L'eccidio di via Imbriani"]. Tale presa del potere fu accompagnata da una grande ondata di violenza politica, che nell’arco di poche centinaia di chilometri fra l’Isonzo, la Slovenia e la Croazia fece circa 9.000 morti fra gli sloveni domobranzi, almeno 60.000 fra i croati ustascia ed alcune migliaia fra gli italiani.

Si trattava chiaramente di violenza di stato, programmata dai vertici del potere politico jugoslavo fin dall’autunno del 1944, organizzata e gestita da organi dello stato (in particolare dall’Ozna, la polizia politica). Sta in questo la sua differenza sostanziale con l’ondata di violenza politica del dopoguerra nell’Italia settentrionale. Quest’ultima infatti può venir interpretata come resa dei conti di una guerra civile iniziata negli anni ’20 ed anche come tentativo di alcuni segmenti del partigianato comunista di influire sui termini della lotta politica in Italia, ma non era inserita in alcun disegno strategico di natura rivoluzionaria, perché il PCI in Italia non doveva fare la rivoluzione. Viceversa, nella Venezia Giulia come nel resto della Jugoslavia, quella violenza era strumento fondamentale per il successo della rivoluzione ed il consolidamento del nuovo regime.

Nei territori adriatici quindi lo stragismo aveva finalità punitive nei confronti di chi era accusato di crimini contro i popoli sloveno e croato (quadri fascisti, uomini degli apparati di sicurezza e delle istituzioni italiane, ex squadristi, collaboratori dei tedeschi); aveva finalità epurative dei soggetti ritenuti pericolosi, come ad esempio gli antifascisti italiani contrari all’annessione alla Jugoslavia (membri dei CLN, combattenti delle formazioni partigiane italiane che rifiutavano di porsi agli ordini dei comandi sloveni, autonomisti fiumani); ed aveva finalità intimidatorie nei confronti della popolazione locale, per dissuaderla dall’opporsi al nuovo ordine. Anche in questo caso vi furono infiltrazioni di criminalità comune, come nel caso della foiba Plutone.

Sorte simile a quella degli arrestati civili ebbero i militari della RSI. Dopo la resa i reparti vennero in genere sottoposti a decimazioni selvagge. Poi i prigionieri vennero inviati ai campi dove trovarono condizioni spaventose, per la denutrizione ed i maltrattamenti. Particolarmente noto è al riguardo il caso del campo di Borovnica (pron. Borovnizza) presso Lubiana, dove la mortalità fu assai elevata.

Per le stragi del 1943 l’ordine di grandezza è delle centinaia (le stime variano da 500 a 700). Per le stragi del 1945 l’ordine di grandezza è delle migliaia. Lo stato della ricerca non consente quantificazioni precise. Gli arrestati nelle province di Trieste e Gorizia furono circa 10.000, ma la maggior parte di essi fu liberata nel corso di alcuni anni. Secondo una ricerca condotta a fine anni '50 dall'Istituto centrale di statistica, le vittime civili (infoibati e scomparsi) nel 1945 dalle province di Trieste, Gorizia ed Udine furono 2.627. Probabilmente la cifra è leggermente sovrastimata, perché qualche prigioniero può essere rientrato senza darne notizia. D'altra parte, a tale stima vanno aggiunte le circa 500 vittime accertate per Fiume e qualche centinaio dalla provincia di Pola. Inoltre, mancano dal computo i militari della RSI, per i quali il calcolo è difficilissimo, in quanto le fonti non li distinguono dagli altri prigionieri di guerra. Una stima complessiva delle vittime fra le 3.000 e le 4.000 sembra perciò abbastanza ragionevole. Cifre molto superiori (10.000 o più) sono sicuramente frutto di errori, volute leggerezze metodologiche (come il computo di presunte migliaia di vittime nel pozzo della miniera di Basovizza o nella foiba 147 del Carso triestino), ovvero intenti propagandistici.

Foibe del 1945 (giudizio contenuto nel Rapporto finale della Commissione storico-culturale italo-slovena, non riguarda quindi l'Istria)

«L'estensione del controllo jugoslavo dalle aree già precedentemente liberate dal movimento partigiano fino a tutto il territorio della Venezia Giulia fu salutata con grande entusiasmo dalla maggioranza degli sloveni e dagli italiani favorevoli alla Jugoslavia. Per gli sloveni si trattò di una duplice liberazione, dagli occupatori tedeschi e dallo Stato italiano. Al contrario, i giuliani favorevoli all'Italia considerarono l'occupazione jugoslava come il momento più buio della loro storia, anche perché essa si accompagnò nella zona di Trieste, nel Goriziano e nel Capodistriano ad un'ondata di violenza che trovò espressione nell'arresto di molte migliaia di persone, - in larga maggioranza italiane, ma anche slovene contrarie al progetto politico comunista jugoslavo -, parte delle quali vennero a più riprese rilasciate; in centinaia di esecuzioni sommarie immediate - le cui vittime vennero in genere gettate nelle "foibe"; nella deportazione di un gran numero di militari e civili, parte dei quali perì di stenti o venne liquidata nel corso dei trasferimenti, nelle carceri e nei campi di prigionia (fra i quali va ricordato quello di Borovnica), creati in diverse zone della Jugoslavia.

Tali avvenimenti si verificarono in un clima di resa dei conti per la vio-lenza fascista e di guerra ed appaiono in larga misura il frutto di un pro-getto politico preordinato, in cui confluivano diverse spinte: l'impegno ad eliminare soggetti e strutture ricollegabili (anche al di là delle responsabilità personali) al fascismo, alla dominazione nazista, al collaborazionismo ed allo stato italiano, assieme ad un disegno di epurazione preventiva di oppositori reali, potenziali o presunti tali, in funzione dell'avvento del regime comunista, e dell'annessione della Venezia Giulia al nuovo Stato jugoslavo. L'impulso primo della repressione partì da un movimento rivoluzionario che si stava trasformando in regime, con-vertendo quindi in violenza di Stato l'animosità nazionale ed ideologica diffusa nei quadri partigiani».

Letteralmente, gettati nelle foibe. Simbolicamente, tutte le vittime delle stragi dell’autunno 1943 e della primavera 1945. L’uso simbolico, per quanto assai diffuso, può dar luogo a fraintendimenti. In primo luogo, va precisato che l’infoibamento non era una modalità di uccisione, ma di occultamento delle salme, legato in genere alla difficoltà nello scavo di fosse comuni. Risultano pochissimi casi in cui nell’abisso furono gettate persone ancora vive, specie per errori nella fucilazione. In secondo luogo, non tutte le vittime delle stragi conclusero la loro vita nelle foibe. Molti, forse la maggior parte, trovarono la morte in prigionia. Un uso non accorto del termine infoibati può dar luogo quindi a contestazioni ed equivoci sulla quantificazione delle vittime. Più corretto sarebbe parlare di uccisi e dispersi.

Per esodi nella letteratura scientifica (Ferrara e Pianciola) si intendono "quei casi in cui un gruppo di abitanti fu indotto a fuoriuscire dai confini politici del territorio in cui viveva a causa di pressioni esercitate dal governo che lo controllava, sia in termini di violenza diretta sia in termini di privazione di diritti, soprattutto in corrispondenza di un radicale mutamento politico che investiva le relazioni tra stati (conflitti bellici, crolli e costruzioni di stati). In tali circostanze la migrazione forzata non era il chiaro obiettivo iniziale del governo in questione, né tantomeno quest’ultimo la organizzò; il risultato finale fu comunque l’emigrazione quasi totale del gruppo. Questi casi vanno senza dubbio compresi nel novero delle migrazioni forzate, anche se furono gli unici in cui la scelta di migrare fatta dai singoli o dalle singole famiglie ma estesasi fino ad acquisire una dimensione di massa, ebbe un ruolo attivo nello spostamento. Essi furono inoltre gli unici in cui le condizioni di arrivo (per esempio la concessione della cittadinanza nel paese di accoglienza) furono un fattore importante».

L’esodo quindi è un particolare tipo di spostamento forzato di popolazione, diverso nelle modalità di attuazione rispetto alla deportazione ovvero all’espulsione, ma che giunge al medesimo risultato. La scelta degli italiani di Fiume e dell’Istria di optare per la cittadinanza italiana (come previsto dal trattato di pace) trasferendosi nella Penisola, non può dunque essere considerata una decisione libera da costrizioni.

Esodo dei giuliano dalmati (ondate)

L’esodo non fu un evento unico ma un processo di abbandono lungo l’arco cronologico 1943-1956. I distacchi furono diversificati per motivazioni e tempistiche, ma accomunati dall’esito: il crollo della popolazione italiana nei suoi insediamenti storici. L’esodo da Zara fu il primo in ordine cronologico: iniziato già nel 1941 con una prima ondata di 10.000 partenze, proseguì nel 1942, al ritmo delle devastanti incursioni aeree alleate; si intensificò con l'ingresso delle truppe jugoslave nell'ottobre 1944, per concludersi nei primi anni ’50: nell’intero periodo la città perse il 70% della popolazione residente nel 1942, circa 43.670 persone (vittime incluse).

Nei primi giorni del maggio 1945, entrarono le truppe vittoriose dell’esercito jugoslavo a Trieste e Pola il 1 maggio, il 3 Fiume. All’occupazione fece seguito l’insediamento dei Comitati popolari di liberazione e dei Tribunali del popolo, incaricati di sommarie epurazioni. A Fiume iniziava l’esodo per più di 20.000 italiani, entro il gennaio 1946, parte di un totale di circa 36.000 abbandoni.

A Pola, nel luglio 1946, su 31.700 residenti, 28.058 dichiararono di voler lasciare la città in caso di definitiva cessione alla Jugoslavia. La strage di Vergarolla del 18 agosto (l’esplosione dolosa di una ventina di bombe posizionate sulla spiaggia fece 65 vittime e una quarantina di feriti) fu vissuta dalla popolazione come strategia terroristica jugoslava per mettere in fuga gli italiani. A dicembre si aprì un movimento di massa che coinvolse circa 30.000 persone. Ai residenti nella città si aggiunsero infatti migliaia di istriani lì confluiti per prender posto sui piroscafi messi a disposizione dal Comitato esodo dal Governo italiano. Le immagini dell’imbarco sul piroscafo Toscana in quel gelido inverno sarebbero divenute icona di tutto il movimento dell’esodo. Una città desertificata passò formalmente alla sovranità jugoslava il 15 settembre 1947.

Con il Trattato di pace e la conseguente apertura del diritto di opzione, gli esodi legali costituirono la maggior parte del flusso migratorio; prima (dal 1943) se n’erano andate circa 80.000 persone, in prevalenza dalla Dalmazia e da Fiume. A seguito del Trattato di pace, nel 1947 abbandonarono l'Istria e il goriziano circa 50.000 persone; nell’anno successivo gli optanti giuliano-dalmati furono circa 80.000. Mentre i maggiori dai centri urbani dei territori ceduti – Zara, Fiume, Pola – furono abbandonati dalla popolazione in modo concitato e plebiscitario, le partenze dalle campagne procedettero in tempi più lunghi.

Tra gennaio e aprile 1951, la riapertura dei termini per opzioni consentì l’espatrio 6.580 persone. Dopo, chi voleva abbandonare la Jugoslavia poté farlo solo attraverso l’onerosa procedura dello «svincolo», che interessò 5.238 soggetti.

Nei distretti di Capodistria e Buie, parte della zona B del TLT, provvisoriamente amministrati dall’autorità militare jugoslava (VUJA), le partenze ebbero una prima impennata nel 1950 (un migliaio) in relazione con le violenze che si verificarono in occasione delle elezioni amministrative del 16 aprile. Prima della nota bipartita di Stati Uniti e Gran Bretagna - con la quale si annunciava la volontà di ritiro dalla zona A per affidarne l'amministrazione al Governo italiano (8.10.1953) - risultava avessero lasciato la zona B già 17.000 persone.

Con il Memorandum d’intesa finìva l’amministrazione militare delle due zone del TLT e la linea di demarcazione venne di poco modificata a favore della Jugoslavia, concedendole parte del territorio del comune di Muggia, dal quale 2.748 abitanti su 3.492 decisero di trasferirsi in Italia. Iniziò il "grande esodo dalla zona B» che si concluse ufficialmente nella primavera 1956, con circa 40.000 partenze, pari ai 2\3 della popolazione.

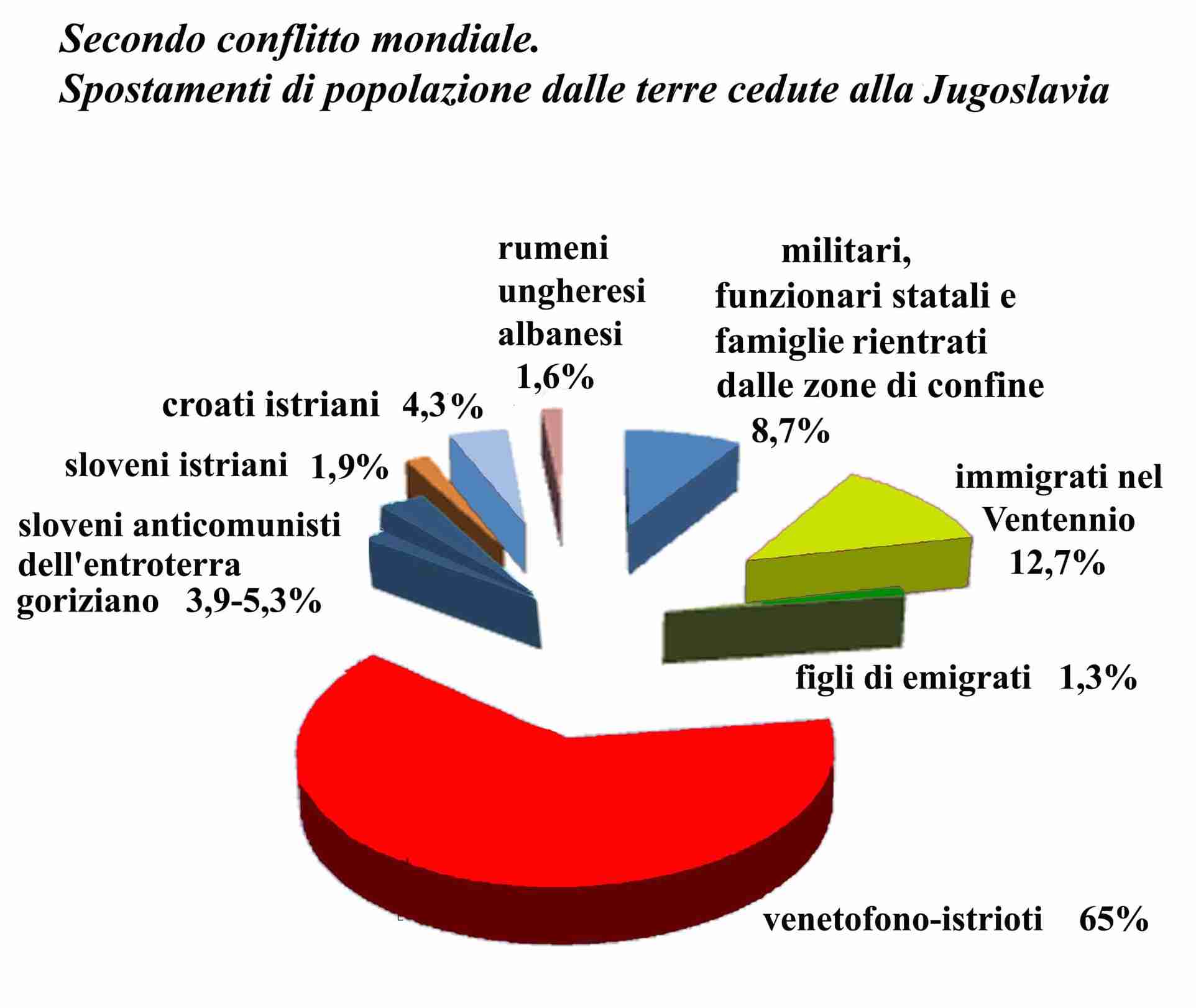

Le stime più attuali indicano un flusso complessivo di 280.000- 300.000 anime, di cui 201.440 i nominativi censiti all’epoca dall’ l'Opera di Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati. Risulta tuttora arduo distinguere nelle cifre complessive univoche definizioni nazionali, in un territorio con estese aree di ibridismo, incerti processi di nazionalizzazione e appartenenze vissute come «atto di elezione».

Cifre piuttosto attendibili propongono 243 mila persone escludendo i non nativi, 279 mila escludendo solo le persone dell’entroterra del goriziano, triestino e fiumano, 301 mila comprendendo tutti, di cui è ipotizzabile un 15% di croati e sloveni. Secondo il censimento jugoslavo del 1961, comprendente anche la Zona B, nei territori annessi permaneva solo un 44% della popolazione residente nell’anteguerra (186.450), se n’era andato più del 55% (232.994), erano giunte 144.505 nuove presenze a seguito delle politiche migratorie avviate dal governo jugoslavo dopo le partenze degli italiani.

Esodo dei giuliano dalmati (motivazioni)

Nonostante il binomio foibe-esodo si sia saldato nel senso storico comune, diventando la più popolare chiave interpretativa del fenomeno, l’indagine storico sociale ha da tempo evidenziato un’ampia gamma di accadimenti e motivazioni.

Certamente le foibe istriane nell’autunno del 1943 gettarono il seme della paura e continuarono a rappresentare la mancanza di tutela cui la popolazione italiana si sentiva esposta. Con la densità propria degli archetipi, la «foiba» esprimeva l'angoscia per il ribaltamento delle gerarchie, l’avversione per un potere arbitrario ma non tanto autorevole da esibire le sue condanne, la paura dell'annullamento individuale, comunitario, nazionale.

A partire dal 1945, una persistente conflittualità con i Poteri popolari venne vissuta in ogni ambito dell’agire quotidiano, sui fronti delle confische (abitazioni, botteghe, officine, proprietà agricole, strumenti di produzione, tecnologie anche minime) delle collettivizzazioni, dei rifornimenti di beni di prima necessità, delle politiche culturali, scolastiche e religiose, della formazione dei giovani, del lavoro volontario e coatto.

I maggiori picchi di violenza si ebbero con la visita in Istria di una commissione interalleata, incaricata di studiare la futura linea di confine (1946), con l’apertura delle prime e delle seconde opzioni (1948-1951), la repressione anticominformista (dal 1948), le elezioni del 1950, le manifestazioni contro l’Italia del 1953-1954. Le «pressioni ambientali» furono però costanti e comportarono una percezione del pericolo anche per coloro che non furono vittime di maltrattamenti, ma consapevoli di vivere entro una società militarizzata e governata da polizie segrete.

Diversi potevano essere i livelli di intimidazione, violazione dei diritti e repressione vera e propria: dai licenziamenti, sfratti, reclutamenti forzosi, alle bastonature, carcerazioni, torture, sparizioni. Controllo e vigilanza si insinuavano in tutti i segmenti della società attraverso una rete di delatori capace di minare consolidati vincoli di amicizia e parentela. I più esposti a tale condizione paiono esser stati i ceti urbani, «borghesi» e operai, impegnati in un’insistente mobilitazione, più controllati sotto il profilo dell’opzione filo-jugoslava, più ricattabili in riferimento alla qualità e alla stabilità dell’occupazione. Buona parte di un mondo contadino fatto di piccoli proprietari, opponeva resistenza ad una politica agraria che sembrava ignorare le precedenti culture materiali e voler estendere il sistema di fabbrica all’agricoltura. Le nuove condizioni di lavoro nelle campagne risultavano semplicemente incomprensibili per gli anziani, ma poco attraenti anche per i giovani, esposti alle continue chiamate al lavoro volontario o all’arruolamento. La loro partenza destabilizzava le organizzazioni produttive tradizionali e in linea generale non era sostenibile per delle economie familiari di sussistenza.

Nella desolata miseria del dopoguerra istriano, a fronte di una pianificazione economica che evidenziava forti incongruenze, progressivamente venivano cancellati i tradizionali punti di riferimento – possidenti, funzionari dello stato, insegnanti, sacerdoti – accelerando la disgregazione comunitaria. Le prassi di snazionalizzazione introdotte con la slavizzazione del cognome, la chiusura di scuole e circoli, imponevano di apprendere una nuova lingua e di inserirsi in un universo culturale sconosciuto. La ruralizzazione dei centri storici pareva indicare una rivincita della campagna slava sull’urbanesimo italiano, mentre anche il proletariato avvertiva il tramonto di una particolare civiltà che aveva saputo abbinare le culture contadine con le identità cittadine, parlare le lingue dell’industria, della marineria e del commercio. L’intolleranza religiosa, già prima dell’annessione, si manifestò con varie forme di ostilità verso le consuetudini religiose popolari; il clero italiano e croato fu bersaglio di intimidazioni, aggressioni, arresti e uccisioni. Nella zona B a ciò si aggiunse la lo smantellamento delle attrezzature industriali, la riduzione dell’estrazione del sale, la fine della libertà degli scambi con Trieste.

In tali condizioni, l’opera di sostegno agli istro-italiani esercitata dall’CLN dell’Istria su delega del governo italiano, fallì nel suo intento di trattenimento delle comunità; caddero nel vuoto gli appelli dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume diretti a mantenere in loco i connazionali; mancò il bersaglio anche la propaganda dei Poteri popolari tesa a stigmatizzare chi se ne andava. Le stesse restrizioni nel vaglio delle domande di opzione, lungi dal sanare il crollo di consenso, alimentarono l’esasperazione e la pulsione all’abbandono divenuta ormai di massa.

Esodo dei giuliano-dalmati (strategia delle autorità)

La politica ufficiale del regime comunista jugoslavo nei confronti degli italiani fu quella della «fratellanza italo-slava». Si trattava di una politica di integrazione selettiva. In primo luogo, non si rivolgeva a tutti quelli che si consideravano italiani, ma solo agli italiani etnici, considerati minoranza nazionale legittima. Gli italiani di origine slava (anche remota) dovevano venir ricondotti alla loro nazionalità originaria. In secondo luogo, si rivolgeva solo agli italiani «onesti e buoni», cioè quelli disposti a mobilitarsi per l’annessione alla Jugoslavia e la costruzione del socialismo. Gli altri erano considerati «residui del fascismo», «imperialisti», «sciovinisti» e «nemici del popolo», ai quali era riservata la repressione. In terzo luogo, aveva per interlocutore le «masse popolari», proletarie e contadine e non i «borghesi», per i quali non vi era posto in uno stato socialista.

La politica della «fratellanza» quindi era limitata ad una minoranza della componente italiana, mentre la maggioranza non rientrava nei suoi parametri di accettabilità. Per di più, tale politica, elaborata dai vertici del partito, venne gestita sul campo dalla classe dirigente locale, formatasi durante la guerra di liberazione contro tedeschi ed italiani, considerati questi ultimi un tutt’uno con i fascisti. Si trattava quindi di una classe dirigente politicamente e nazionalmente estremista, propensa all’autoritarismo ed alla repressione, diffidente per principio nei confronti degli italiani e quindi del tutto inadatta a gestire una politica di mediazione.

Ne seguì una serie infinita di abusi, prevaricazioni e violenze, che colpirono duramente quanti dalla «fratellanza» erano esclusi per le ragioni più sopra indicate, ma anche individui e gruppi che potevano rientrarvi, come i ceti popolari urbani non proletari ed i piccoli coltivatori. Tutti questi soggetti, chi prima chi dopo, finirono con il ritenere il regime di Tito come un nemico da cui difendersi, perché intento a distruggere la loro identità e compromettere le loro condizioni di vita.

I limiti intrinseci alla politica della «fratellanza», sommandosi alle sue modalità di applicazione, provocarono una situazione di invivibilità, che colpì in primo luogo le comunità italiane, ma suscitò disaffezione verso il regime anche in alcuni ambienti slavi, soprattutto croati, che durante la guerra avevano attivamente sostenuto il movimento di liberazione e la lotta per l’annessione alla Jugoslavia.

Esodo dei giuliano dalmati (Opzioni)

Gli esodi legali costituirono la maggior parte del flusso migratorio e furono legati all’esercizio del diritto di opzione per la cittadinanza italiana, con il conseguente obbligo di trasferirsi in Italia: furono previsti dal trattato di pace 1947-48, dagli accordi per la riapertura nel 1951, dal Memorandum di Londra. L’accertamento del requisito fondamentale della lingua d’uso italiana era di competenza delle autorità jugoslave che inizialmente accolsero le domande di un numero limitato di persone d’indubbia origine italiana. Già nei primi mesi del 1948 venne trasformata in senso restrittivo la procedura relativa alla verifica della lingua d’uso, affidata esclusivamente agli Affari interni, quindi agli organi di polizia. Prescindendo da una libera identificazione del soggetto, si partì dal presupposto che in epoca fascista i cognomi slavi erano stati italianizzati, quindi si diffuse la pratica di restituirli all’»originaria» grafia slava, ritenendo che la gran parte delle identità percepite avesse seguito un analogo processo di ridefinizione e riscoperta di radici più lontane e autentiche. Di fatto per alcuni così avvenne, certo non per coloro che si videro negato il diritto di opzione in quanto considerati slavi, a seguito della riscrittura del cognome. In particolare nei territori ceduti già nel 1947, i richiedenti furono esposti a ritorsioni e persecuzioni, a prolungate incertezze, alla segmentazione delle parentele, indotta dall’accoglienza selettiva delle domande e dal protrarsi degli impedimenti. Le autorità jugoslave tentarono a loro modo di frenare l’esodo, in base a diversi presupposti: il timore di uno svuotamento dell’Istria e il conseguente smacco politico che ne sarebbe derivato; la convinzione che la maggior parte dell’italianità istriana fosse fittizia, frutto di processi di snazionalizzazione che andavano corretti; la necessità di mantenere le piccole e grandi professionalità possedute dagli italiani ; l’utilità di trattenere «italiani onesti», che sostanziassero le parole d’ordine della fratellanza italo-slava.

La sventurata sovrapposizione tra la questione delle opzioni - iniziate nella primavera 1948 - e la crisi del Cominform, inasprì le prassi di controllo e repressione. L’esasperata ricerca del nemico interno comportò che, nella dilatata definizione di reakcija, entrasse una pletora di presunti traditori, spioni, provocatori, sciovinisti, profittatori, opportunisti, «tentennanti», «decadenti», in definitiva tutti nemici del popolo. Il sospetto che lo strumento delle opzioni venisse usato per eludere la caccia ai cominformisti, indusse a ulteriori restrizioni, dal momento che era nota la decisa tendenza filosovietica dei comunisti italiani. Il corto-circuito che si creava tra optanti dichiarati e cominformisti sospetti indusse a un’estensione dei provvedimenti persecutori: licenziamenti, sfratti, pestaggi, lavoro coatto, colpirono prima delle retate della primavera 1949 e della messa a punto dell’arcipelago carcerario che aveva il suo centro più noto in Goli Otok. Le prassi staliniste di «conversione e rieducazione» avvennero all’interno di veri e propri gulag, come quello sulla ferrovia istriana Lupogliano-Stallie, o nelle cave di bauxite, nelle miniere carbonifere di Arsia, nella costruzione della Fužine e Skrad nel Gorski kotar. Il gruppo nazionale italiano fu colpito da più di 2.000 arresti tra il 1949 e il 1952. L’evidenza che il meccanismo delle opzioni poteva coinvolgere anche sostanziosi gruppi di croati bilingui, indusse a intervenire con «ogni sorta di misure repressive aggiuntive».

Le proteste del governo italiano fecero sì che i termini delle opzioni venissero riaperti nel gennaio-aprile 1951. Nonostante nuove illegalità e violenze, attraverso tale varco riuscirono a transitare 6.580 persone, tra le quali un forte contingente di comunisti italiani.

Esodo dei giuliano-dalmati (crisi del Cominform)

Nel giugno 1948 scoppiò la crisi che vide la rottura dei rapporti politici fra la Jugoslavia guidata da Tito e l’Unione Sovietica guidata da Stalin. La politica jugoslava fu ufficialmente condannata dal Cominform. Stalin si aspettava che gli elementi a lui favorevoli all’interno del partito comunista jugoslavo prendessero il sopravvento, ma avvenne il contrario. In tutta la Jugoslavia una feroce repressione si abbattè sui sospettati di «cominformismo». I comunisti italiani in Istria avevano inizialmente aderito al regime jugoslavo per ragioni ideologiche e non nazionali. Molti però erano rimasti delusi da quello che consideravano il «nazionalismo» dei comunisti croati ed alcuni avevano iniziato ad esodare, specie da Fiume. Fra Stalin e Tito gli italiani non ebbero dubbi a scegliere Stalin, ma così di colpo divennero anch’essi «nemici del popolo», oggetto di ogni sorta di angherie. Di conseguenza, chi non era ancora partito si unì al Grande esodo. Quando ci riuscì.

Esodo dei giuliano-dalmati (Controesodo)

Si tratta di una definizione di origine polemico-politica, ormai però entrata nell’uso pubblico e storiografico corrente, così come è avvenuto per le foibe. Per Controesodo si intende la scelta di alcune migliaia di lavoratori italiani, soprattutto operai dei cantieri di Monfalcone, di abbandonare la provincia di Gorizia restituita in Italia dopo l’entrata in vigore del Trattato di pace, per trasferirsi in Jugoslavia al fine di concorrere all’edificazione del comunismo. La maggior parte di tali lavoratori, spesso chiamati in via breve «i monfalconesi», si insediò in prevalenza a Fiume, dalla quale gli italiani autoctoni stavano esodando.

Dopo essere stati inizialmente ottimamente accolti, in quanto proletariato d’avanguardia sotto il profilo ideologico e professionale, si trovarono in grave difficoltà doppio lo scoppio della crisi del Cominform. I monfalconesi si schierarono in massa per Stalin: di conseguenza i loro principali esponenti vennero imprigionati ed avviati alla «rieducazione» nel terribile campo di Goli Otok. I rimanenti fecero ritorno in Italia, dove non furono bene accolti.

Esodo dei giuliano dalmati (accoglienza)

La prima e principale ondata di esuli, quella relativa all’esercizio del diritto di opzione dopo il Trattato di pace del 1947, non ebbe per meta principale Trieste, ancora soggetta ad amministrazione militare anglo-americana, ma la penisola italiana, anche se comunque la zona A venne interessata da numerosi arrivi, che si aggiunsero alla grande quantità di displaced persons provenienti dall’est Europa. Alla vigilia del Memorandum gli esuli a Trieste erano già oltre 30.000.

In Italia, l’accoglienza pubblica ai giuliano dalmati avvenne nel quadro di altre categorie di profughi, entro 92 strutture, dislocate in 43 città italiane, che giunsero a essere 109, nel corso degli anni ’50. La loro gestione era dipendente dal Ministero dell’Interno e dall’ Assistenza Post-Bellica, che cooperavano con le autorità comunali. Più agevole fu il trasferimento sul territorio italiano degli addetti alle Manifatture Tabacchi di Rovigno e Pola: il sistema di garanzie offerto alle maestranze consentiva infatti di seguire le piste del lavoro sicuro approdando alle aziende di Torino, Lucca, Modena, Rovereto, Venezia. Altri aiuti giunsero dal Comitato Assistenza Postbellica, emanazione del Ministero per l’assistenza postbellica – Direzione generale Alta Italia di Milano e dall’Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati. Nel 1946 venne istituito un Ufficio per la Venezia Giulia, alle dipendenze del Ministero dell’Interno ed in relazione con il «Comitato giuliano» di Roma. Sorti per fornire asilo temporaneo, molti campi divennero la residenza dei giuliano-dalmati per periodi anche lunghi, nonostante le dure condizioni di vita: temperature proibitive, mancanza di igiene, epidemie, promiscuità, frantumazione delle famiglie. Alcune migliaia di esuli non ressero un tale esperienza e presero la via dell’emigrazione in America ed Oceania. Quanto all’accoglienza da parte della società italiana, si intrecciarono gare di solidarietà ed atti di rifiuto. Questi ultimi ebbero spesso matrice politica, dal momento che la propaganda comunista dipinse gli esuli come fascisti in fuga da un paradiso socialista.

Superata la prima emergenza, autorità pubbliche e soggetti privati avviarono un’ampia gamma di iniziative a favore dei profughi. Particolare attenzione venne rivolta ai figli degli esuli dall’Opera profughi, del CLN. dell’Istria, da singoli sacerdoti, circoli di benefattori e madrine, sostenuta da una cospicua rete di sinergie, comprendente l’UNRRA, la Postbellica, la Pontificia Opera di Assistenza, il governo italiano, singoli politici e missioni internazionali. Si concretizzò nei collegi di Grado, Gorizia, Roma, Brindisi, Pesaro, Varese, Merletto di Graglia nel biellese, Volterra, San Miniato di Pisa, Fano nelle Marche, nonché in colonie e preventori.